Collezione

Gordon Matta-Clark

Office baroque (Ufficio barocco)

1978

Stampa cibachrome a colori in cornice originale d’artista

120 x 80 cm

Figura centrale della scena artistica americana degli anni Settanta, Gordon Matta-Clark (1943-1978) fu pioniere di un approccio radicale all’arte, che coinvolgeva il contesto urbano e le sue comunità. La sua pratica annullava i confini tra arte, vita privata e pubblica. Fondatore del ristorante Food a Soho, che diventò luogo di incontro e scambio della comunità artistica newyorkese, dopo aver studiato architettura diede vita a un collettivo chiamato Anarchitecture. Il suo approccio all’architettura era, come suggerisce il nome del gruppo, anarchico e critico verso il sistema, mirando a mettere in luce le contraddizioni socio-economiche alla base dello sviluppo urbano.

La sua intensa carriera artistica si situa tra il 1971 e l’anno della prematura scomparsa, avvenuta nel 1978. In questo breve lasso di tempo, Matta-Clark interviene su edifici dismessi operando tagli, realizzando buchi oppure eliminando muri o altri elementi architettonici. Queste investigazioni, che in alcuni casi assumono proporzioni monumentali, vengono condotte su edifici destinati a essere distrutti, che l’azione dell’artista trasforma in commenti riguardanti l’inevitabile temporalità dell’architettura e il sovvertimento dei suoi principi basilari. L’edificio manipolato diventa il luogo di visioni prospettiche inedite, attraverso l’apertura di brecce nella propria struttura o la segmentazione di spazi normalmente preclusi allo sguardo umano. Questi interventi vengono documentati dall’artista con fotografie, film e video, che egli realizza come opere d’arte indipendenti e che, insieme ai frammenti prelevati da alcuni edifici, rimangono i suoi unici lavori oggi visibili.

Office Baroque consiste in una serie di tagli e asportazioni di parti di un edificio di uffici ad Anversa, alto cinque piani; esso fu il penultimo progetto architettonico realizzato dall’artista prima della sua morte. Ispirato dalla sovrapposizione delle tracce circolari lasciate da tazze da tè su un disegno, l’intaglio realizzato nell’architettura prendeva forma da due semicerchi arcuati ritmicamente attraverso i piani, andando a formare con la loro intersezione una forma che ricorda una barca a remi. Matta-Clark descrisse l’opera come “una passeggiata attraverso un arabesco panoramico”. Come in tutti i suoi interventi, l’edificio stesso costituiva l’opera d’arte. Per contrastare la natura effimera dei suoi gesti scultorei, Matta-Clark affidò la loro documentazione a una serie di fotografie uniche, realizzate sovrapponendo e montando i negativi, andando a creare immagini che ricordano le sovrapposizioni spaziali cubiste. Anche queste furono trattate dall’artista come immagini uniche e irripetibili, frutto di uno sguardo che registra, crea e trasforma allo stesso tempo spazi, oggetti e loro rappresentazioni.

Michael Schmidt

Irgendwo (Da qualche parte)

2001-2004

Stampa ai sali d’argento

40,5 x 50 cm

Michael Schmidt (1945-2014), fotografo nato e vissuto a Berlino, occupa una posizione unica nella fotografia tedesca contemporanea, di cui ha impostato il tono prima che la scuola di Düsseldorf (di cui fanno parte Andreas Gursky, Thomas Ruff e Thomas Struth) attirasse l’attenzione mondiale. Fotografo autodidatta, compra la prima macchina fotografica 35 mm nel 1965, su suggerimento di un collega del dipartimento di Polizia di Berlino. Schmidt lascia l’arma nel 1972, si costruisce una camera oscura in casa e inizia a tenere corsi di fotografia, continuando a imparare mentre li svolge. Pubblica il suo primo libro l’anno dopo – ne seguiranno altri ventuno.

La serie Irgendwo, realizzata tra il 2001 e il 2004, consiste in una selezione di 71 immagini stampate su carta ai sali d’argento. Le fotografie in bianco e nero meticolosamente composte, con le loro ricche sfumature nei grigi, sono state scattate nel corso di tre anni durante i lunghi viaggi di Schmidt in tutta la Germania.

Irgendwo presenta viste piuttosto tristi della vita di provincia nella Germania riunita, con case suburbane e pub di paese, discount deserti ed edifici storici, paesaggi tagliati da autostrade distanti. Com’è tipico della sua pratica artistica, Schmidt combina fotografie di architettura e paesaggio con ritratti e scatti di dettagli apparentemente senza importanza. È solo attraverso la disposizione in gruppi – l’interazione e il dialogo tra le immagini – che i singoli scatti acquistano il proprio significato distinto ed emerge una relazione tra ambiente spaziale e biografia individuale. Le fotografie tuttavia, come dice il titolo stesso, non raffigurano luoghi particolari. Nel suo lavoro Schmidt sembra essere più interessato a tracciare la perdita di una connessione soggettiva con la casa come un luogo con una identità: “Il termine ‘casa’ non mi dice nulla. In ogni caso, la casa è ciò che porti con te, dentro di te. Ti ricordi dei luoghi perché ci hai passato il tempo più bello o più orribile della tua infanzia. Ma questi luoghi sono diventati più arbitrari, meno specifici… Non esiste più una categoria oggettiva che si possa chiamare ‘casa’. Oggigiorno queste cose avvengono in modo soggettivo”.

Emilio Prini

Conferma partecipazione esposizione (nato vecchio)

1970

Stampa su carta

25 x 50 cm

Nato a Stresa nel 1943, Emilio Prini ha partecipato a molte esposizioni del gruppo dell’Arte Povera a partire dagli anni ’60. Il suo lavoro ha implicazioni politiche e concettuali che si palesano nella rarefazione oggettuale delle opere, che diventano manifesti, statement, dichiarazioni programmatiche o semplici annunci di partecipazione a eventi espositivi. Dopo aver preso parte alle più importanti mostre internazionali fino ai primi anni ’70, ha poi diradato la sua presenza fino a “sparire” dalla scena. La sua pratica immateriale ed enigmatica ha contribuito a creare una sorta di mito intorno alla sua figura. Prini muore a Roma nel 2016.

Dopo aver partecipato ad alcune tra le mostre più importanti della storia dell’Arte Povera e concettuale d’avanguardia, come When Attitudes Become Form curata da Harald Szeemann alla Kunsthalle di Berna nel 1969, o alla decima edizione di Documenta nel 1997, Prini riduce sempre più la sua presenza alle grandi mostre internazionali.

In alcuni casi l’artista risponde all’invito e nient’altro, come nel caso del telegramma «Confermo partecipazione mostra» spedito al Kunstmuseum di Lucerna per la mostra Processi di pensiero visualizzati del 1970.

A volte pubblicò nei cataloghi delle mostre la sua adesione, come nel caso della pubblicazione realizzata in occasione della mostra Pèrsona al Festival internazionale del teatro di Belgrado nel 1971, che recitava: «Conferma partecipazione, edizione – posta e telegrafi – telefono pubblico – telefono Genova Emilio Prini Achille Bonito Oliva 06326589 Roma».

Arrivò infine a sparire completamente anche dalle pagine del catalogo a lui riservate, lasciandole bianche, come è accaduto in occasione della mostra Arte Povera al Kunstverein di Monaco nel 1971.

Robert Barry

Robert Barry è nato nel 1936 a New York; attualmente vive e lavora in New Jersey. Insieme a Lawrence Weiner, Joseph Kosuth e Douglas Huebler, Barry appartiene alla prima generazione di artisti che lavorano con l’arte concettuale. A partire dalla metà degli anni ‘60, ha esplorato i limiti della materialità e della visibilità di un’opera d’arte, interrogandosi sulla sua presenza nel tempo e nello spazio. Questa riflessione sulla smaterializzazione dell’oggetto d’arte culmina in un famoso episodio del 1969, quando le gallerie che avrebbero dovuto ospitare tre sue mostre annunciarono la loro chiusura su richiesta dell’artista. Se nei suoi primi lavori prediligeva mezzi quasi immateriali (ultrasuoni, magnetismo, telepatia), Barry si è avvalso anche di tecniche tradizionali come la pittura e la fotografia. Molto conosciute sono le sue installazioni con le parole, che Barry imprime a lettere maiuscole direttamente sui muri o su varie superfici per evocare una narrazione e ispirare alla contemplazione.

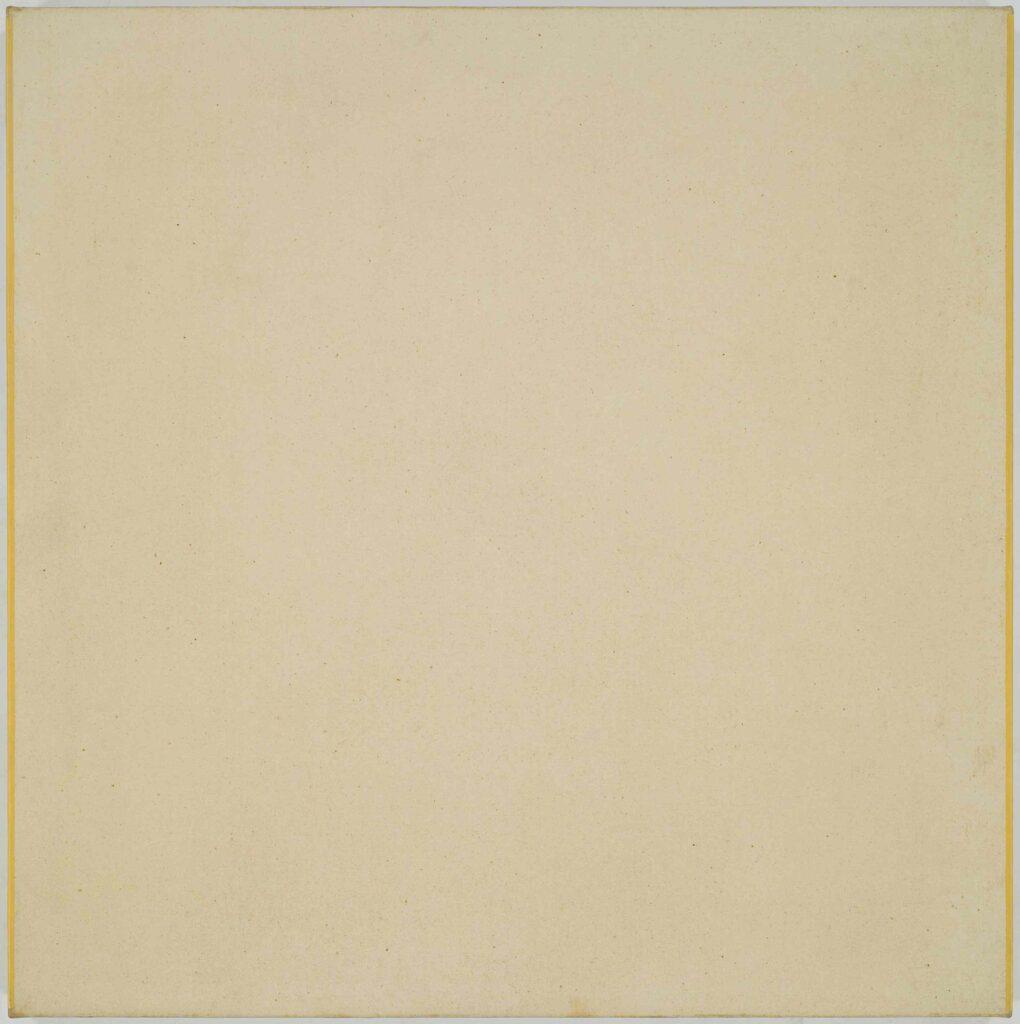

Senza titolo

1967

Acrilico su tela

89 x 87,5 cm

Dopo essersi diplomato in Arte all’Hunter College di New York nel 1963, Barry inizia la propria carriera artistica come pittore. Come la maggior parte degli artisti della sua generazione però, rigetta la monumentalità tipica del movimento dell’espressionismo astratto e del minimalismo, rifiutando una visione tradizionale dell’oggetto d’arte. È proprio nel 1967, anno di realizzazione del dipinto qui in mostra, che Barry si dedica allo smantellamento dell’armatura tradizionale della pittura nella sua pratica, realizzando monocromi dispersi e frammentari, spesso collocati sulla parete quasi in risposta allo spazio fisico piuttosto che in un tentativo di rinchiudere lo stesso all’interno del confine di un telaio. “Mi sono accorto che lo spazio intorno al quadro era interessante”. Fin da questo momento, Barry indaga le relazioni di superficie, spazio e volume, di forme positive e negative, presenti e assenti, e la forma del vuoto completata da chi guarda, cercando sempre di ridurre l’oggetto artistico al minimo ingombro materiale.

Nell’opera qui in mostra, l’artista ha lasciato la tela grezza a vista, dipingendo in un leggero color ocra due strisce singole in corrispondenza dei bordi verticali esterni del quadro. L’opera quindi si mette in relazione con il suo contesto, espandendosi al di là dei limiti fisici di tela e telaio, occupando lo spazio in cui il visitatore stesso è presente.

Beyond, Instead, Possible… (Oltre, Invece, Possibile…)

2012

Vetrofania

Dimensioni variabili

Nel corso degli anni ‘70 e, in maniera più radicale, durante gli anni ‘80, l’uso della parola – in forma sia scritta che sonora – assume un ruolo centrale nella pratica di Barry, diventando per lui un medium primario ed esclusivo. Le singole parole sono disposte nello spazio in installazioni che creano una tensione tra il proprio potere evocativo e la relazione che esse intrattengono con l’architettura, anche nei casi in cui esse assumano un carattere tridimensionale e scultoreo autonomo.

L’opera qui presente, allestita sulle vetrate della biblioteca, è un progetto site-specific che l’artista ha sviluppato appositamente per gli spazi della Fondazione in seguito ad una sua visita nel 2012: qui le parole, applicate ai vetri con un materiale adesivo che trasmette la luce e i colori in una moltitudine di riflessi nella stanza, si toccano e si sovrappongono le une con le altre. La loro potenza evocativa è quindi amplificata, in una stimolazione tanto della percezione quanto del pensiero, secondo una dinamica tanto spaziale quanto mentale. Se alcune di esse fanno riferimento alla dimensione dell’indeterminatezza – come Unknown (sconosciuto), Somehow (in qualche modo), Another (un altro) e Doubt (dubbio) – altre, al contrario, evocano una dimensione intima e personale dello spazio – Intimate (intimo), Feeling (sentimento), Personal (personale) – e addirittura un’ammirazione per il luogo in cui ci si trova – Glorious (glorioso), Wonder (stupore). Questa costellazione di parole e significati che diventano immagini mette in relazione l’individualità e la collettività, la dimensione interiore con lo spazio espositivo, il pensiero con una comprensione fisica e percettiva delle cose. I termini utilizzati dall’artista per queste installazioni sono attinti abitualmente da una lista di circa 200 vocaboli di diversa provenienza. Ogni parola è scelta in base alle situazioni e ai luoghi dove Barry espone.

Dan Graham

Bolzano Pavilion

2008

Vetro a riflessione differenziata, acciaio

Dan Graham nasce a Urbana, in Illinois, nel 1942; vive e lavora a New York dal 1963. È considerato uno degli artisti concettuali di maggiore rilievo ed è stato attivo, fin dall’inizio degli anni ‘60, sia come critico e curatore sia come artista, realizzando video, sculture e installazioni. Nel 1964 Graham fonda a New York la John Daniels Gallery, che ospita numerose mostre di artisti minimalisti americani, come Dan Flavin, Donald Judd, Sol LeWitt e Robert Smithson. A partire dalla fine degli anni ‘60 l’artista si dedica assiduamente al video e alla performance, con opere che configurano il tema dell’architettura come spazio relazionale e percettivo.

Le opere di Graham innescano una profonda riflessione sulla percezione del tempo e sulla memoria, nonché sull’esperienza del corpo nello spazio. Nel corso degli anni queste tematiche generano un’ambiziosa serie di installazioni sospese tra lo spazio della scultura e quello dell’architettura, i cosiddetti Pavilions (“Padiglioni”), strutture in vetro, ferro e materiali specchianti, costruite in luoghi pubblici e accessibili ai visitatori.

Bolzano Pavilion è uno dei caratteristici padiglioni in acciaio e vetro di Dan Graham, concepito e realizzato appositamente per la Fondazione Antonio Dalle Nogare nel 2008. Il vetro a riflessione differenziata (“two-way mirror” in inglese) ha una proprietà unica: da un lato è trasparente, dall’altro riflette la luce, come uno specchio. L’artista ne assembla le lastre in modo da moltiplicare gli angoli di rifrazione e il sovrapporsi delle immagini: a seconda dei movimenti e dello stato d’animo dei visitatori, delle condizioni di luce e delle mutazioni del paesaggio circostante, chi entra è catturato da un gioco di specchi in continua evoluzione.

I padiglioni sono congegnati come luoghi d’incontro, svago, conversazione, intrattenimento o raccoglimento, aperti a tutti. “Il mio lavoro è sempre dedicato a come gli spettatori vedono loro stessi”, dice Graham. Lo studio del rapporto tra arte, architettura, ambiente e spettatore è costante, nella rigorosa ricerca concettuale di Graham. I suoi primi padiglioni, realizzati negli anni ‘80, nascono dalle riflessioni dell’artista sull’architettura di paesaggio e la funzione pubblica di gazebo e belvedere. Nel saggio Garden as Theater as Museum (1988), Graham interpreta i giardini rinascimentali come primi musei della storia occidentale. Da qui, la scelta di collocare Bolzano Pavilion nel giardino della Fondazione, in relazione diretta con le vigne ed il panorama alpino circostante.

Olivier Mosset

Senza titolo

1966/1972

Acrilico su tela

100 x 100 cm

Olivier Mosset nasce a Berna, in Svizzera, nel 1944; oggi vive e lavora a Tucson, in Arizona. Fonda nel 1966 a Parigi il gruppo BMPT, assieme a Daniel Buren, Michel Parmentier e Niele Toroni, con i quali realizza happening provocatori e opere minimaliste con l’intenzione drastica di proclamare la negazione della pittura. Mosset è considerato uno dei padri del minimalismo ed è celebre per le sue grandi tele, a olio o acrilico, attraverso cui esplora l’universo dell’astrattismo concettuale. Grandi superfici colorate, cerchi, materia e ripetizione ossessiva di pattern geometrici tracciano le tappe della sua carriera: un’opera radicale e dinamica che rifiuta qualsiasi tipo di soggettività.

Mosset è conosciuto principalmente per i Circle Paintings, come quello esposto in questa sala, una serie di dipinti a sfondo bianco raffiguranti un cerchio nero, realizzati tra il 1966 e il 1972, ed esposti nelle mostre del gruppo BMPT già a partire dal 1967. Senza titolo fa parte dell’acclamata serie iniziale dei Circle Paintings, che erano inchiodati ai loro telai, al contrario di quelli successivi, che vedevano la tela ripiegata e graffettata. Questi primi dipinti diedero all’artista svizzero un successo internazionale. Mosset realizzò circa duecento esemplari di Circle Paintings, la metà dei quali è andata distrutta. I cerchi hanno una chiara affinità sia con la Pop Art che con la Minimal Art, essendo direttamente collegabili ai bersagli di Kenneth Noland, ridotti alla loro espressione essenziale, oltre che ad Andy Warhol e all’idea di ripetizione dello stesso soggetto sulla tela. Posto perfettamente al centro del dipinto, il cerchio dipinto di nero attira lo spettatore, rendendogli impossibile distogliere lo sguardo. La ripetizione ossessiva di un pattern semplice come quello dei Circle Paintings mette in discussione il concetto di unicità dell’opera d’arte. La ripetizione cela la mano dell’artista, permettendo all’opera di parlare da sola, di esistere in sé stessa, mettendo in discussione il principio di autorialità in pittura.

Andrea Fraser on collectors, collecting, collections.

In corso

13.04.2024 — 22.02.2025

Under the Spell of DuchampIn corso

13.04.2024 — 28.12.2025

Emilio Prini Typewriter Drawings. Bologna/München/Roma – 1970/1971In corso

28.09.2024 — 03.05.2025

Presentazioni Nazionali Ri-Materializzazione del Linguaggio. 1978-2022

Futuro

17.01.2025

Ventesima Giornata del Contemporaneo AMACI12.10 — 12.10.2024

Ivo Corrà – With closed eyes | BAW 202405.10 — 05.10.2024

«May I Help You?» Andrea Fraser25.09 — 25.09.2024

DADA23.09 — 23.09.2024

Bolzano Danza «PUSH»14.07 — 14.07.2024

Giornata Internazionale dei Musei 202419.05 — 19.05.2024

Per vedere tutti gli

eventi visita il

programma completo →