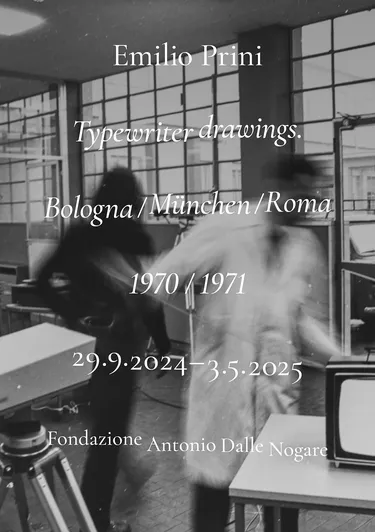

Emilio Prini Typewriter Drawings. Bologna/München/

Roma – 1970/1971

28.9.2024 – 3.5.2025

A cura di Luca Lo Pinto, Timotea Prini, Andrea Viliani

Emilio Prini Typewriter Drawings. Bologna/München/

Roma – 1970/1971

28.9.2024 – 3.5.2025

A cura di Luca Lo Pinto, Timotea Prini, Andrea Viliani

Il 28 settembre 2024, alle ore 11.00, inaugura alla Fondazione Antonio Dalle Nogare di Bolzano la mostra Emilio Prini – Typewriter Drawings. Bologna/München/Roma – 1970/1971, dedicata a Emilio Prini (1942–2016), una delle figure più radicali ed enigmatiche del panorama artistico italiano e internazionale.

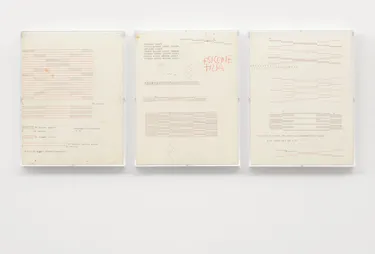

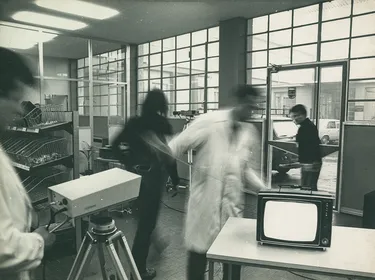

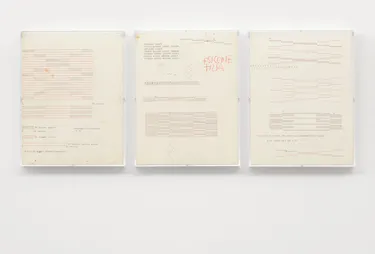

La mostra – a cura di Luca Lo Pinto e Andrea Viliani con Timotea Prini e organizzata in collaborazione con l’Archivio Emilio Prini – presenta un’ampia selezione di opere su carta, con un focus dedicato a quelle connesse alle mostre seminali Gennaio ’70 – comportamenti, progetti, mediazioni (Museo Civico Archeologico, Bologna, 31 gennaio – 28 febbraio 1970), Arte Povera – 13 Italian Artists (Kunstverein München, 26 Maggio – 27 Giugno 1971) e Merce Tipo Standard (Galleria L’Attico, Roma, 20 Novembre 1971).

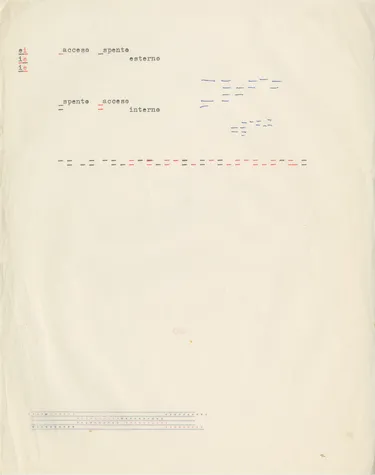

Tra il 1970 e il 1975 – e quindi anche a seguire i progetti seminali analizzati in mostra – Prini realizza quasi duecento disegni su carta, con fogli formato “standard” e l’ausilio di una macchina da scrivere Olivetti 22. L’artista utilizza una comune macchina da scrivere quasi fosse una matita, per disegnare, elaborare formule matematiche, immaginare architetture bidimensionali, inventare filastrocche, registrare intuizioni… verificare idee.

La mostra Typewriter Drawings. Bologna/München/Roma – 1970/1971 raccoglie i disegni realizzati intorno ai concetti sviluppati nelle tre mostre di Bologna, Monaco e Roma, corredandoli con una selezione di fotografie documentative perlopiù inedite.

Il progetto costituisce, inoltre, l’avvio di una ricerca e di una catalogazione in corso, a cura dell’Archivio Emilio Prini.

Emilio Prini–Typewriter Drawings.Bologna/München/Roma–1970/1971

Testo della curatrice Timotea Prini

Nel 1967 Emilio Prini sta già concretizzando i rilevamenti urbani utilizzando fotografie raffiguranti porzioni del centro urbano della città di Genova. Calchi, in cui lui stesso si mostra di schiena, di profilo, a tre quarti o di fronte. Fotografa, strappa e porta a casa manifesti pubblicitari o elettorali, annunci, mappe. Attua e riempie vuoti. Improvvisa banchetti in cui propone ai passanti fette di tappi di sughero per colmare il vuoto tra la zampa del tavolo e il pavimento.Analizza lo spazio, il comportamento dei corpi in relazione ad esso, il magnetismo e il concetto di standard.

Ho costruito negli stessi materiali del supporto una porzione di strada in salita. L’oggetto in asfalto è lungo 9 metri, largo 1,38, la pendenza del 6 per cento (5 rilevamenti urbani per ambiente: stradoni in salita muro in granito in curva, marciapiede a ellisse in granito, gradino in marmo, muro dritto in mattoni, grande piastra d’asfalto 66/67

Quando espone a Germano Celant il progetto di Perimetro d’aria, Prini è immediatamente invitato a partecipare alla mostra collettiva Arte Povera – Im Spazio, alla Galleria La Bertesca di Genova. Di fatto, la prima esposizione che conierà il movimento poverista.

5 sistemi percettivi per ambiente o Perimetro d’aria consiste in cinque elementi neon e cinque relais a scatto sonoro con accensione programmata ogni tre secondi, sistemati agli angoli e al centro di una piccola stanza presente in Galleria. La luce principale è accesa, altri eventuali oggetti sono ammessi al suo interno.

Questo progetto non sviluppa l’idea di ambiente; qui piuttosto una definitiva (passiva) impronta della stanza (“il perimetrare uno spazio d’aria”) ottenuta con un supporto ottico acustico di immediata scomparsa espressiva (l’idea del calco come dimensione

del non rappresentato). Azione concentrata sulla memoria (sul suo organizzarsi in dati) ottenuta con l’abbassarsi degli stessi minimi livelli di informazione predisposti

(schema geometrico della coscienza): la successione rapido-buffa di una sola luce- suono funzionante in sequenza nella stanza (la stanza è un centro più quattro angoli); fino alla somma delle cinque informazioni necessarie (il livello di conoscenza del foglio bianco da disegno).

La luce centrale (la luce della stanza contenitore) costantemente accesa ancora come parte del “mucchio di segni dissocianti la percezione”, cioè un continuo mezzo di allontanamento plastico o espressivo dei sistemi luce-suono predisposti. La presenza accettata di altri oggetti (come disturbo degli elementi luminosi) è il filo conduttore verso un esclusivo e ipotizzato uso acustico e perciò totalmente mnemonico dello spazio perimetro.

Al di fuori, Perimetro (misura a studio stanza), un rocchetto in piombo avvolto da un tubo neon bianco dalla misura coincidente al perimetro totale del pavimento della stanza.

In metrologia la distanza corrispondente a un’apertura di gambe nel camminare è unità di misura di lunghezza e da qui distanza costante, in senso proprio e figurato, tra due elementi successivi di una successione qualunque. I Sei Passi da un metro che Prini presenta per Collage 1 - all’Università di Genova, sono realizzati in legno dipinto di grigio ed hanno base curva. Oltre ad essere rappresentazione dimensionale dell’incavo – o del vuoto – che va a formarsi tra gli arti inferiori nel compiere un passo, indicano quel movimento ritmico e alterno, mediante il quale si compie la traslazione del corpo in avanti o indietro.

I lavori fatti nel 1967 sono tanti, in buona parte non esposti ufficialmente ma provati in galleria o in studio.

Testato e fotografato a La Bertesca è Standard 1967, un’asta a misura standard di 6,50 mt in alluminio profilato che assume diversi comportamenti in base alla variabilità dello spazio.

Punti. Ipotesi sullo spazio totale, 150 cilindri anodizzati neri + 150 contenitori di carta, sono provati a La Bertesca nel 1967, fotografati unicamente lì ed esposti successivamente, nel 1968, alla Galleria De Foscherari di Bologna per la mostra Arte Povera. In una conversazione con Germano Celant, Emilio parla di punti di appoggio indirettamente messi alla prova, attestati e controllati attraverso le conseguenze di un’ipotesi non verificabile e in alcuni appunti in archivio accenna alla collocazione dei punti in corrispondenza dei mobili nella sua stanza.

Il mondo è una stanza. Stato di simpatia con la mia stanza. Lato di vita, chiave biologica.

Il 1968 è l’anno della sua prima personale.

Consideriamo Pesi spinte e azioni il risultato di una serie di azioni e relazioni che portano a una trasformazione comportamentale della sua stessa vita.

Il processo di realizzazione è articolato. La mostra ha più di una inaugurazione tra marzo e aprile. Gli oggetti arrivano di rimbalzo oppure scompaiono, parzialmente o totalmente, modificando ogni volta lo spazio della galleria.

Le lattine di birra, un gelato caduto, le cartacce, un pesce rosso portato in dono da Marisa Merz, diventano parte della scenografia e vengono successivamente sostituite con altro.

In oggetto di peso, il peso di parti del suo corpo, della sua compagna Grazia, degli amici e delle rispettive famiglie, come anche quelle del gatto Ubu, viene riprodotto tramite fogli di piombo arrotolati o ritagliati e collocati in tutta la galleria.

Il piombo è anche sbattuto o lanciato dall’alto, il concetto di caso, causa, necessità, esplorato sia in ontologia che nella filosofia della scienza viene pensato e relazionato all’arte attraverso la formula di Cosa - Caso - Causa, applicata già in Standard ’67, Punti – Ipotesi sullo spazio totale e, praticamente, in tutto il lavoro successivo.

Fotografie che lo ritraggono nell’atto di dormire, svegliarsi e pesarsi diventano il manifesto per la mostra.

Scritte che restano scritte, 44 lastre in piombo incise a punzone, a cui corrispondono altrettante azioni eseguite nello svolgersi del tempo, sono appoggiate a terra e su un muretto a fianco alle scale.

5 Sensi per un ambiente è composto da 25 lastre ottenute dal ritaglio di malleabili fogli in piombo su cui è serigrafata, in arancione o in bianco, la descrizione del Perimetro d’aria.

I visitatori e gli amici sono liberi di aprire i pacchi, srotolare i piombi, sedere sui calchi, partecipare.

Una stanza della galleria è riempita da oggetti e opere altrui.

Ho colorato una stanza della galleria radunando casualmente cose del magazzino.

Alcuni ingrandimenti fotografici di strade e scalinate sono adagiati sul pavimento con il relativo peso di piombo in appoggio.

I Fermacarte, montati successivamente e consistenti in tre blocchi di grandi fotografie impilate e fermate da grezzi pezzi di piombo. Il peso complessivo del piombo corrisponde al corpo dell’artista nell’atto di correre, saltare, fare capriole o alla spinta necessaria per compiere tali azioni. I Fermacarte sono posizionati a terra, in coincidenza dell’angolo che va a formarsi tra parete e pavimento, suggerendo una ricerca prospettica basata sulla teoria dell’ottica euclidea.

Ho preparato un autoritratto di peso e dimensioni condizionate. Il peso del mio corpo nudo costruito in piombo fino a raggiungere il peso del mio corpo alto 80 cm.

Durante la preparazione della mostra Pesi Spinte Azioni vengono prodotti vari scatti fotografici, legati allo studio e alla realizzazione delle opere, corredati spesso da commenti descrittivi. L’esistenza dell’artista stesso, ogni azione compiuta, ogni persona o cosa incontrata è racchiusa in un’assidua documentazione che acquista un valore teorico nella produzione di un’opera d’arte.

Nel 1969 Ad Amsterdam per Op Losse Schroeven, la partecipazione e relazione tra amici e gruppi di famiglie è ancora molto presente. In Magnete. Introduzione alla tenda velocità, Prini sceglie di usare il campo di sabbia esterno allo Stedelijk Museum e insieme a Icaro, Calzolari, Kounellis, la famiglia Merz e altri, costruisce delle tende mettendo in opera un campo elettromagnetico, in cui i partecipanti ne sono i vettori.

Su catalogo le informazioni successive:

“supporti di simpatia”

“affermare sé non la propria immagine riflessa”

“amare la struttura depressa di sé (riposare)”

“non azione ma estensione biologica del sé”

“condizione antitopologica”

“identico (a sé) alieno (al mondo) scambiato (all’amico)”

“spazio utopico” Emilio Prini “intenzioni” INTENZIONI (…) Dimensioni naturali

L’interesse di Prini verso il magnetismo e le possibilità attuative legate ad esso si focalizza anche sugli apparati da lui utilizzati. Quindi, mediante la teoria di valore d’uso di Karl Marx, quantifica il valore della merce (arte) prodotta dalle macchine, computandone il lavoro necessario per produrla e il valore acquisito alla conclusione del ciclo operativo, concretandone l’aumento rispetto all’impiego iniziale.

L’insieme di magnetofono, macchina fotografica, cinepresa e macchina da scrivere posti a pavimento, da cui poi ricaverà diverse fotografie, ne sono il paradigma.

Nell’ottobre del 1969 allo Staadtisches Museum a Leverkusen inaugura la mostra Konzeption-Conception e Prini invia una lettera al direttore del museo.

Caro Mr. Wederer/questo è il progetto per il catalogo e per la mostra. Deve stare nelle prime tre pagine secondo la progressione indicata dai fogli. Le altre due pagine possono ricevere qualche foto ove sto/voi/desideravate/o rimanere bianche/Per la mostra aprite il catalogo alle pagine del progetto mettetelo su una base di vetro trasparente ad altezza di lettura e in dimensioni catalogo/lasciate che venga sfogliato tutta l’estensione

Grazie e saluti Emilio Prini

Tre pagine, per il progetto Magnet, Il cui contenuto, in lingua inglese, riguarda una registrazione tracciata attraverso scrittura, fotografia, sonoro e ripresa filmica che porta all’esaurimento totale degli strumenti utilizzati, cioè una macchina da scrivere Lagomarsino, un registratore sonoro OOZZ con microfono, la macchina fotografica Exakta e una cinepresa.

Due formule distinte; la prima indicatrice del metodo di comportamento di consumo, la seconda a chiudere la realizzazione. Ciò che si deduce è la cancellazione o, meglio ancora, l’annullamento dei dati presi, attraverso anche il riavvolgimento e/o la sovrapposizione di suoni, immagini e scrittura. Ma anche l’unità del tempo sensoriale dell’uomo, della energia attiva che forma la materia e la definizione di pieno o vuoto portata alla massima focalizzazione e destinata, quindi, all’annullamento.

“Free movement and variation of relations between bodies now. Free sounds and sound variations between fixed telepathic impulses now*.

*DOCUMENTATION / FILM DOSSIER / RECORDED TAPE / BIOLOGICAL

DURATION.

1A) the sensorial time unit of the lens for the active energy time in the matter registers image / Films the anything

1A) A used cinematographic machine using used films perpetually disgraviting - eight in anything*

2A) The sensorial time unit of the tape for the active energy time in the matter condenses in sound / register anything.

1A) A used recorder using used tape records perpetually disgraviting/eight in anything*

3A) The sensorial time unit of man for active energy time the matter forms perception/perceptives the anything

1A) A man using the sense unity perceives perpetually disgraviting/eight in anything

((1)*Duration / according to film resistance - Setting / undefined - Filming camera whit image overlap film converter - Operation / film continuously rewound and reimpressioned.

2)*Duration/according to tape resistance - Setting/undefined - Operation / continuos reversing on the two faces and re-registration of the tape))”

Cancel references on map

Cancel references in the universe

Cancel references to the universe

Be seen around”

Alla Fondazione Michetti a Francavilla a Mare, Prini elabora una prima formula numerica che avrà in seguito ampio spazio di ricerca.

Le fotografie in catalogo mostrano una formula scritta a matita su una parete della galleria. Una serie di numeri si intersecano ottenendo un risultato o una deduzione: “Margine d’errore sull’8”; un registratore con il microfono collegato è sul pavimento e il catalogo presente in archivio riporta un’annotazione manoscritta: “Qualunque disposizione iniziale dei numeri porta sempre a sviluppo armonico”.

Questo calcolo è il principio della ancora più intricata formula ST/NS terminata alla fine degli anni ’70, che andrà a racchiudere, attraverso una analisi di insiemi topologici, ciò che è definibile come standard (ST) e non standard (NS), fino al raggiungimento della proporzione 2/7, ampiamente studiata e descritta nei disegni fatti con la macchina da scrivere Olivetti lettera 22, svolti a partire dai primi anni 70.

La stessa proporzione che utilizzerà per posizionare elementi nello spazio espositivo.

Nel 1970 il lavoro sui Magnet e sullo standard continua attraverso una grande produzione di fotografie, fotocopie, registrazioni, sovra-incisioni, riprese e appunti dattiloscritti.

Tutto continua ad essere analizzato e confrontato al proprio procedere e condiviso con chi intercorre la sua vita: la famiglia, gli amici, i critici e i curatori, le istituzioni, i fruitori. Gli stessi luoghi pubblici e la città con le sue strade, piazze e sottopassaggi usufruiti, calpestati e consumati. Il movimento e relativo consumo dei mezzi di telecomunicazione. Il servizio pubblico quali tram, bus, treni e traghetti.

Racconto che si fa da solo è una serie di 90 fotografie in bianco e nero di palazzi e grattacieli di Genova. Enti statali quali il grattacielo di Confindustria, la Banca d’Italia, i palazzi comunali e gli uffici sono ripresi con obiettivo e tempo di esposizione fissi con apertura di diaframma variabile, il corpo macchina è montato su un cavalletto, la cui testa traccia precise inclinazioni.

In uno svolgimento simile a un film, l’opera ottenuta è il resoconto dell’attività e conseguente processo di smagnetizzazione della macchina fotografica e dei suoi accessori, uno studio sul caso e la causa di ottenimento di un oggetto d’arte attraverso i mezzi e l’energia utilizzati e relazionati al movimento del denaro impiegato per la forza lavoro, il consumo di energia elettrica, la comunicazione pubblica e pubblicitaria dal meccanismo socio-economico globale. L’immagine dell’insegna al neon servizio di cassa continua, sulla quarta di copertina del catalogo della mostra Arte Povera, Land Art, Conceptual Art, svolta alla GAM di Torino nel 1970, fa parte dello stesso rullino e, oltre ad avere un interessante impatto estetico, racchiude in uno scatto quello appena descritto.

La stessa opera Standard 1969 (L’U.S.A. USA), non si discosta. Prodotto in una serie di stampe a rotativa tipografica dalla misura standard dei quotidiani di allora contiene una formula descrittiva sull’uso di un registratore fino al suo esaurimento:

“Il registratore registra a consumo del meccanismo. Un registratore usato che usa apparecchiatura usata registra a consumo del meccanismo”

Valore-Uso-Lavoro, in tale modo Prini confronta il sistema dell’arte e il valore dell’opera che l’artista produce con il comportamento sociale standardizzato, la teoria del valore lavoro enunciata dagli economisti classici e successivamente sviluppata da K. Marx, per il quale il valore di una merce è la somma del valore dei mezzi di produzione impiegati, del valore della forza lavoro e del plusvalore creato nel processo produttivo.

Quindi un bene, che qui è l’opera d’arte, ha la capacità di soddisfare un bisogno e il relativo valore di scambio, cioè la proprietà di acquistare altri beni, attraverso il suo prezzo relativo.

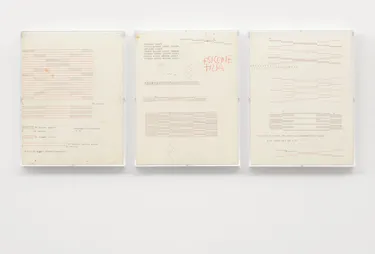

A Bologna, per Gennaio 70, la dimostrazione di Prini si concentra sulle 8 ore lavorative di due schermi TV.

Attraverso un calcolo a scacchiera rosso/bianco/nero in cui il rosso è unità tempo, il bianco tempo ed il nero il terzo incluso indifferenziato tempo (l’apparato di trasmissione) ed isolando ogni passaggio nella serie di 3 (1+1=3) come nella spirale logaritmica basata sulla sequenza numerale di Fibonacci, si ottiene una sequenza di accensione/spegnimento relativamente preciso.

Magnete/proiezioni TV Programmazione di elementi a proiezione miniaturizzata con cancellazione alterna nel quadro avviene attraverso una ripresa a circuito chiuso. La camera fissa, collegata ad un monitor, punta un interno di ufficio con un televisore in primo piano che alterna accensione e spegnimento. Anche il monitor, collocato al di fuori della stanza, usa lo stesso comportamento alternando, così, il comportamento lavorativo dei due apparati. L’ambiente è pervaso da una registrazione di battitura dattilografica a significare il lavoro umano avvalorato dal macchinario usato.

Da questa dimostrazione ottiene Film TV. 5 min., una serie di 11.000 fotografie, ampliate a circa 37.000 con l’aggiunta di una grande porzione di stampe off-set, atte a definire le differenti modalità di produzione e la conseguente differenza di valore e tempi realizzativi. Al contempo elabora il procedimento attraverso disegni fatti con la macchina da scrivere, in cui le battiture alternate percorrono i ritmi descritti e, usando la stessa logica, disegni a pennarello su fogli a quadretti. Finalizzando ancora una volta la logica di consumo circolare in cui ogni cosa, attraverso l’uso, la ripetizione e la sovraiscrizione viene portata all’esaurimento e quindi all’annullamento.

Anche il “ritratto” della macchina fotografica Exakta presente in quattro pagine del catalogo Conceptual Art, arte Povera, Land Art verrà riprodotto attraverso il procedimento di stampa off-set in 10.000 esemplari circa. Girata anche in negativo, come ulteriore calco, i fogli hanno sfondo grigio e/o nero e il messaggio a piè pagina descrive bene l’intenzione:

Emilio Prini/magnete/serie fotografica/gruppo 2000 fogli relativo al settembre 1968/(4 fasi)/una normale macchina fotografica fotografa continuamente fino alla consumazione del meccanismo/durata d’uso prevista per l’apparecchio fotografico/20.000 scatti/tempo di esecuzione previsto per il lavoro/10 anni/serie annuale di 2000 elementi/tecnica/fotografia in bianco e nero/fogli ferrania/3 M/K 203/3/ ognuno cm 30x40/diaframma tempo di posa costanti/cavalletto ad inclinazione fissa/1969/ la macchina fotografica usata mantiene il valore originario ed addiziona il mercato artistico/

Nelle ultime pagine del catalogo compare il testo che raccoglie le comunicazioni telegrafiche tra Prini e Jean Christophe Ammann per il Kunstmuseum di Lucerna, Kynaston McShine per il MoMa di NY e Tucci per la Galleria Sperone.

Le informazioni date sono le funzioni e gli indirizzi dei partecipanti, le locazioni degli uffici postali da cui sono partiti i telegrammi, il numero di parole usate, l’importo totale speso, il giorno in cui sono stati inviati.

Lo stesso testo verrà pubblicato poco dopo su Studio International con il titolo Part of a Comedy script for 4 actors.

La risposta di Prini alle sollecitazioni di ricevere informazioni su ciò che intende esporre sarà la stessa: “Confermo Partecipazione Esposizione”.

La consistente produzione di fogli dattiloscritti, sempre con l’Olivetti lettera 22, dal titolo Attention. Modern Art comprende formule, poemetti e ipotesi di lavoro, in cui si nota il procedere del lavoro sul Magnet attraverso l’informazione emessa da enti di pubblica informazione.

Pochi mesi dopo sul catalogo di Concept – Theorie alla Galleria Daniel Templon di Parigi compaiono i due telegrammi di conferma partecipazione alla mostra seguiti dal materiale per l’edizione.

Nell’agosto del 1970, con la collaborazione dello studio fotografico Piero Barboni di Genova, compila 100 esemplari in fotocopia di un documento, la cui matrice verrà annullata.

Nove pagine, di cui la prima, con l’intestazione dello studio fotografico, riporta la dichiarazione sottoscritta dai collaboratori di essere gli autori legittimi della fotocopia stessa, avvenuta sotto richiesta dell’artista e per lui eseguita dietro pagamento, come da quotazione di mercato e il giorno in cui il documento è stato redatto.

Le pagine successive sono fogli dattiloscritti contenenti informazioni su alcuni lavori presentati, sulla teoria di Cosa - Caso - Causa (1967), sull’indagine del linguaggio proposizionale (telegrafico), accensione, consumo, tempo d’uso e fusione magnetica, energia universale come atto-fatto, comunicazione, matrice originaria e valore dell’arte attraverso lo scorrere del tempo, istituzione e politica, standardizzazione.

Ma anche appunti e citazioni di libri, disegni a macchina, punti focali di interesse e il concetto di confermazione partecipazione esposizione.

A Berna per Arte Povera. 13 Italienische Künstler, nel 1971, Prini è presente per una dimostrazione, simile per concetto, a quella di Gennaio ’70.

Con l’aiuto di un tecnico, dimostra l’esaurimento di un televisore attraverso un susseguirsi di operazioni. Ciò che interessa a Prini è anche l’emissione di informazioni dell’ente televisivo, in questo caso tedesco, come anche le minime e massime spinte di energia luminosa e sonora dell’apparecchio.

In alcuni appunti spicca la teoria dei tipi proposta da B. Russell ma anche la standardizzazione in senso globale. Un’analisi della quantità di informazione e della qualità informativa emittente dell’ente pubblico.

Il sistema pubblicitario TV può essere considerato un sistema tautologico integrale.

Così come generalmente l’ente di pubblica informazione, organismi internazionali interconnettivi sono il fondamento tautologico, il linguaggio unificato e adiacente è tautologico.

Smontaggio TV: teoria dei tipi.

“Basta esibire la grammatica e la sintassi”

Si può affermare che la sintesi riguarda l’analisi, la forma e l’uso.

Tra le molte fotografie scattate da Claudio Abate, una in particolare colpisce Emilio Prini. Tra gli spettatori stretti intorno al tavolo dove sta avvenendo la dimostrazione uno sta fumando, le dita sono leggermente distaccate dalla sigaretta a cui sta dando una boccata e nel bianco e nero della fotografia appare, casualmente, una stella.

La foto prenderà il titolo Monaco ’71 (Caso Fotografico) e comparirà in svariate occasioni ed edizioni.

Con questa mostra Germano Celant dichiara conclusa l’esperienza dell’Arte Povera.

Durante i lavori di allestimento della Septiéme Biennale de Paris curata da Achille Bonito Oliva, Prini occupa lo spazio con un trattore utilizzato dagli operai del Parc Floral, esponendolo il giorno dell’inaugurazione con accanto un cartello dalla carica politica a sostegno degli operai: «En representance des ouvriers du Parc Floral».

La personale Merce Tipo Standard all’Attico non si discosta, per concetto, dallo smontaggio/montaggio dell’apparecchio TV a Monaco, così come alla scelta di esporre il trattore a Parigi.

Emilio Prini definisce la mostra una dimostrazione.

Ciò che viene analizzato è l’urbanistica pratico economica e la funzione della merce (arte), la teoria e la prassi con cui viene realizzata e la completa integrazione dei rapporti di interdipendenza tra tutti i settori dell'attività umana (standard).

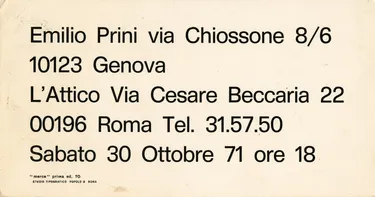

La tipologia di distribuzione e classificazione delle strutture formali e funzionali avviene tramite la stampa di diversi cartoncini postali di invito alla mostra a cui è affidata la trasmissione degli indirizzi. Una postilla sul fondo degli inviti postali differisce per “merce”, “tipo” o “standard”, ognuno accompagnato dalla differente data di edizione, in una sorta di asimmetria informativa.

L’occupazione del territorio (galleria) è attuata attraverso la collocazione di un furgoncino della ditta Video International S.P.A. di Roma che fornisce gli apparati del sistema TV a circuito chiuso (merce), successivamente installati in punti prestabiliti.

La galleria diventa lo spazio in cui artista, gallerista e fruitori agiscono. Il luogo che Prini definisce urbanistica funzionale intesa come integrazione del ciclo di emissione del necessario per vivere alle casuali necessità del momento.

TV C. C.

DOTAZIONE//L’ENTE DOTA LA GALLERIA DEL QUANTITATIVO DI

MERCE NECESSARIO (ATTICO 3 TV CONTROLLO SPAZIO)

Alla X Quadriennale di Roma del 1973 espone una tavola di eternit di misure standard.

Lo “standard”, deformandosi meccanicamente, si adatta alle diverse situazioni ambientali (la galleria) e segnala i mutamenti intercorsi nel tempo nei modi di concepire lo spazio della galleria stessa in relazione ai cambiamenti verificatisi nel contesto dell’arte.

La tavola, adagiata alla parete, non è sorretta né agganciata, è completamente integra e la sua collocazione nasce da uno studio molto accurato di logica, matematica, fisica e teoria Wittgensteiniana.

É questo infatti in periodo di massima attività dei disegni a macchina, espressi quasi completamente attraverso forme, formule, poesia architettonica, estetica e paradigma e che realizzerà fino al 1975 contenendo tutto il concetto di Prini.

Nel catalogo della mostra un foglio A4, dattiloscritto, su Perimetro d’aria e due foto contrapposte: Standard 1967 e 1973, proposte in maniera identica poche pagine più avanti, accanto ad un igloo di Merz dal titolo Lo spazio è curvo o diritto?.

In chiara conversazione tra loro, le fotografie al primo sguardo si somigliano e le due aste, una curva e una diritta, poste l’una sull’altra sembrano rispondere alla domanda: “Io sono diritto, tu sei tondo”.

Nel catalogo della mostra Contemporanea del 1973, la formula relativa ai dati di misura, materiale, appoggio e posizione di 4 lastre di eternit che portano il titolo di Standard, 1967/73.

In calce “Emilio Prini Genova 1967 Roma – Contemporanea – Parcheggio di Villa Borghese 1973”.

Per la collettiva De Dominicis, Kounellis, Mario Merz, Marisa Merz, Pisani, Prini alla Galleria L’Attico di Roma, nel 1974, un foglio in formica colorata a misura standard determina una cosa importante: l’integrità o meno dello stesso. Emilio Prini posiziona lo standard, particolarmente flessibile, appoggiato ad una parete e sorretto da un gancio fissato al muro in modo tale da non alterare un alcun modo, neanche in maniera impercettibile come un piccolo foro di chiodo, l’interezza dell’ente.

Di fronte ad esso un unico foglio di carta partizionato da righe rosse con le quali ottiene sette parti. La formula 2/7, basata sullo studio di insiemi semplici, permette a Prini di rivedere la formula di Fibonacci in piano e stabilire lo standard (integrale) e il non-standard (parziale).

Nel 1975 durante la manifestazione Arte a Tempo Pieno 24 ore su 24, sempre alla galleria L’Attico di Roma, Prini si presenta con un quaderno a quadretti sul quale ha battuto a macchina, ripetutamente, due lettere sovrapposte, una O e il simbolo della £, ottenendo un minuscolo ritratto del tutto simile a Napoleone Bonaparte. Per tutta la serata terrà una dimostrazione pratica nelle stanze della galleria.

Tra il 1970 e il 1975 Prini compila circa 200 disegni con la Olivetti 22. Spesso sono elaborati a gruppi numerati su fogli per lo più in formato lettera americano, che fino al 1975 è il formato standard, ma anche in formato A4.

I primi disegni sono riconducibili a studi comportamentali dei mezzi usati per lo studio spaziale, in cui lo stesso foglio rappresenta il perimetro dato.

Alcune fotografie che racchiudono particolari architettonici ricchi di linee verticali e orizzontali sono riprodotte minuziosamente, altri sono ricavati a memoria o semplicemente immaginati.

Lo studio della geometria analitica, la logica e teoria degli insiemi, probabilità e statistica e in particolare la fisica quantistica lo porteranno ad elaborati molto complessi e di grande impatto. La ricerca del vuoto attraverso l’annullamento è costante.

Nel 1972 Prini visita lo stabilimento Olivetti a Sassuolo, nel quale fa scattare diverse fotografie con il particolare ed unico sguardo, elegante ed oggettivo, che lo caratterizza.

Negli stessi anni visiterà l’IBM e diversi uffici di produzione tecnologica.

Sul finire degli anni ’60, i progressi delle macchine utensili, le mutate caratteristiche tecnologiche di molti prodotti (standardizzazione e modularità) e lo sviluppo di mercati e produzioni di massa, accrescono nel mondo industriale europeo la pressione per modificare l’organizzazione della fabbrica.

Negli anni ’60 l’Olivetti comincia a valutare l’opportunità di un più ampio ricorso a modelli diversi di organizzazione del lavoro. Rotazione delle mansioni, l’attribuzione ad un operaio di un maggior numero di operazioni, come alla Philips, o di funzioni più qualificate, come alla IBM, il lavoro a gruppi, l’adozione di mini-catene di montaggioper piccole parti del prodotto.

All’inizio degli anni ’70 l’azienda decide di affrontare in modo più completo e sistematico la riorganizzazione del lavoro per superare lo schema della tradizionale catena di montaggio.

Attraverso la raccolta di informazioni, analisi e creazione di gruppi di studio che coinvolgono tutti i livelli interessati (operai, capi reparto, tecnici, quadri, analisti), si definiscono le linee del cambiamento e si avvia un vasto piano di formazione e riconversione della manodopera.

La nuova forma organizzativa conduce alla creazione delle Unità di Montaggio Integrate (UMI).

A ogni operaio viene assegnato un lavoro a senso compiuto, che gli consente di avere una chiara visione del risultato finale e che lo responsabilizza maggiormente; entro certi limiti non è più legato ai ritmi prestabiliti della catena di montaggio, ma ha una certa discrezionalità di auto-organizzazione del lavoro.

L’arricchimento del lavoro e la rotazione degli addetti permettono, già nel 1976, di ottenere lo sperato miglioramento della produttività e della qualità e di compensare in questo modo i maggiori costi salariali richiesti.

É quindi impossibile discostare l’uso pratico dall’interesse di Prini per un’azienda che attua un procedimento avveniristico come Olivetti.

Gli anni a venire non si discosteranno nel metodo e nella ricerca. Seppure gli interventi di Prini andranno nel tempo diradandosi, lavorerà costantemente fino al 2016.

A risentirci, quindi.

Timotea Prini

In questa pagina sono presenti contenuti esterni da www.youtube.com. Visualizzando il contenuto, il sito esterno ha accesso ai tuoi dati. Per saperne di più, consulta la nostra politica sulla privacy.

Design Studio Mut

In questa pagina sono presenti contenuti esterni da www.youtube.com. Visualizzando il contenuto, il sito esterno ha accesso ai tuoi dati. Per saperne di più, consulta la nostra politica sulla privacy.

In questa pagina sono presenti contenuti esterni da www.youtube.com. Visualizzando il contenuto, il sito esterno ha accesso ai tuoi dati. Per saperne di più, consulta la nostra politica sulla privacy.

In questa pagina sono presenti contenuti esterni da www.youtube.com. Visualizzando il contenuto, il sito esterno ha accesso ai tuoi dati. Per saperne di più, consulta la nostra politica sulla privacy.